D’après Wikipédia :

Le déterminisme social est un concept sociologique selon lequel les pensées et les comportements des humains résultent d’une contrainte sociale qui s’exerce sur eux, la plupart du temps sans que ceux-ci en aient conscience. En conséquence, l’individu ne choisit pas son action, il est contraint de la réaliser sous le poids de la société ; il n’est pas réellement libre d’agir comme il l’entend.

Libre-arbitre & déterminisme

J’avais déjà écrit il y a quelques années sur ce thème, en développant deux points qui me semblent essentiels :

Dans “Choisis-on d’être celui qu’on est ?” (2016), j’avais soutenu qu’avant même de parler de déterminisme social, nous sommes déterminés par les lois de la nature telles que la gravité, la génétique, les caractéristiques de notre espèce, etc. J’avais souligné aussi qu’on fait erreur en opposant libre-arbitre et déterminisme : le concept de libre-arbitre ne s’oppose pas à celui de déterminisme, toute liberté ne s’exerçant que dans un cadre déterminé.

Le concept de libre-arbitre ne peut pas s’appliquer à ce qu’on appelle les « lois de la nature ». Je n’ai pas choisi d’avoir la peau blanche, mais ce n’est pas une caractéristique que je peux changer. Il n’y a pas d’alternatives. Les lois de la génétiques sont une description de la façon dont les parents transmettent la couleur de leur peau à leurs enfants, un cadre scientifique explicatif, et jusqu’à preuve du contraire il n’en est pas autrement. Dire que je ne suis pas libre parce que je ne peux pas agir sur ce cadre est une mauvaise conception de la liberté, une conception idéaliste, réifiée, selon laquelle la liberté est un pur concept, quelque chose d’immatériel qui s’exerce dans un cadre indéterminé. Si chacun pouvait « choisir » la vitesse de la lumière, cela signifierait qu’il n’y a pas de vitesse de la lumière, donc pas de cadre dans lequel j’exerce ma volonté, qui permette de lui donner une réalité tangible. Le concept de volonté aurait-il encore un sens ?

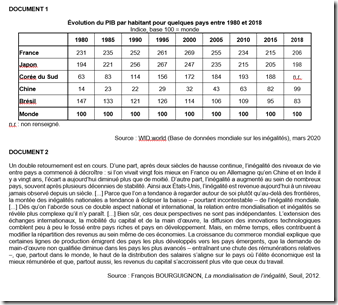

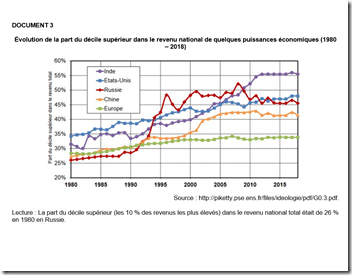

Quelques années plus tard (2019), dans “A quoi sert la sociologie ?” j’avais rappelé que la notion de déterminisme causal est propre à toutes les sciences, et pas seulement à la sociologie. Celles-ci ont vocation à expliquer, c’est-à-dire dégager des relations causales que l’on peut mesurer et quantifier : en physique, tout l’Univers est déterminé par les quatre constantes fondamentales : la gravité, les interactions nucléaires fortes et faibles, l’électromagnétisme. En biologie, les êtres vivants sont déterminés par la nécessité de respirer de l’oxygène, de boire de l’eau et d’absorber des calories. Le génotype (et une bonne partie du phénotype, c’est-à-dire les caractères visibles) d’un individu est déterminé par l’ADN de ses parents. En neuroscience, nos pensées sont déterminées par l’état électrochimique de notre cerveau. En économie, notre civilisation industrielle est déterminée par la disponibilité des énergies fossiles ; le prix sur un marché concurrentiel est déterminé par la confrontation de l’offre et de la demande, sur lesquels les agents individuels n’ont (par définition) aucune prise. Nous naissons dans des milieux sociaux, des familles et des pays que nous n’avons pas choisis. Et ainsi de suite. Toutes les sciences sont déterministes en ce sens qu’elles ont vocation à expliquer des phénomènes, donc déterminer des relations causales entre eux.

Le cas particulier de la sociologie

Alors que toutes les sciences sont déterministes, c’est pourtant à la sociologie qu’on en fait le plus souvent le reproche. On comprend bien pourquoi : elle traite de phénomènes sociaux et non de phénomènes naturels : or, si nous acceptons sans broncher l’idée que nos gènes déterminent notre couleur de peau, nous aimons moins l’idée que la réussite scolaire est fortement déterminée par le milieu de naissance, plus que par notre mérite personnel. Nous n’aimons pas l’idée de déterminisme appliquée à la société, parce que nous nous figurons abusivement que cela supprime toute notion de liberté et donc de responsabilité.

Et puisque la sociologie prétend également expliquer des phénomènes sociaux comme la délinquance, on lui reproche alors de minimiser la responsabilité individuelle des criminels, puisqu’ils sont comme nous tous pris dans le jeu des contraintes sociales. En 1983, Reagan brocardait déjà la “philosophie sociale” accusée de déresponsabiliser les criminels et les délinquants. Plus près de nous, on se souvient de la formule de Manuel Valls en 2016 à propos du terrorisme, dénonçant explicitement les sociologues : “expliquer le djihadisme, c’est déjà un peu excuser”.

La sociologie déresponsabilise-t-elle ?

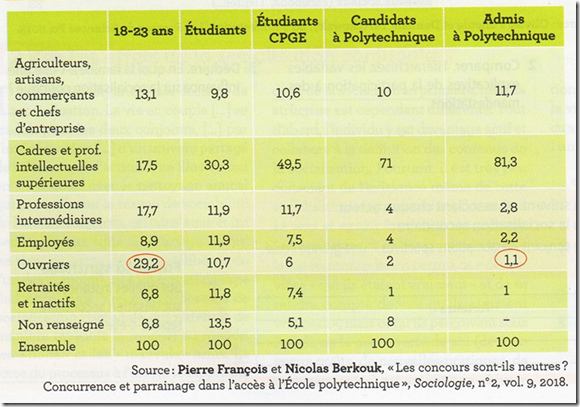

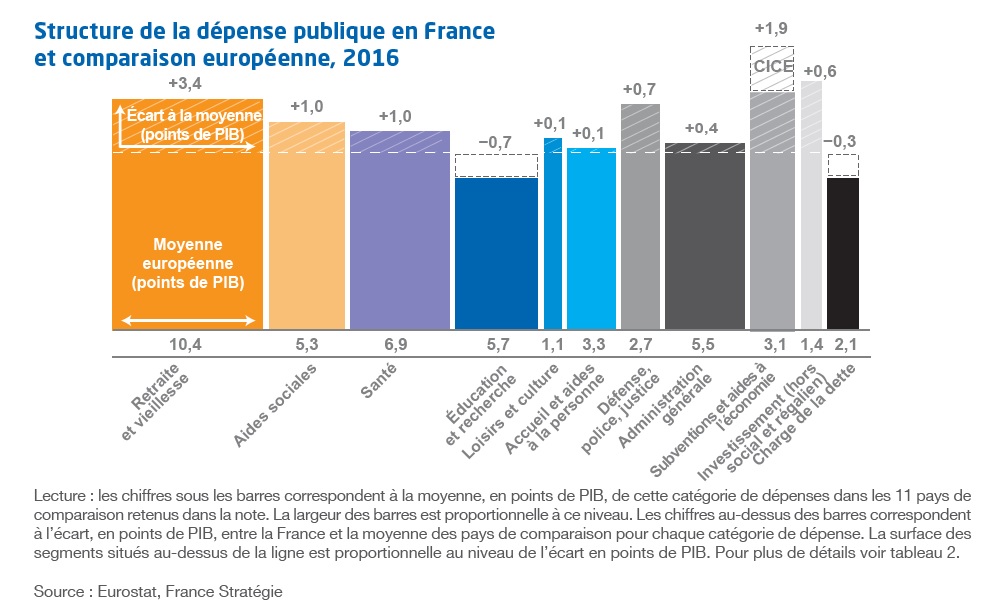

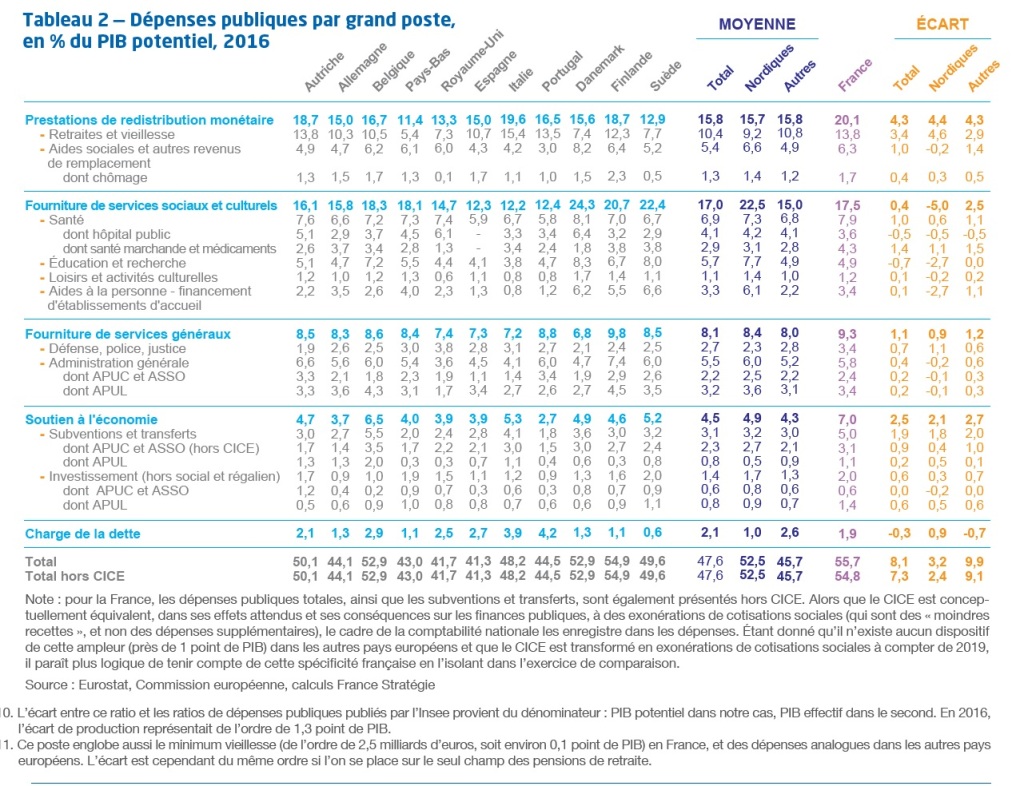

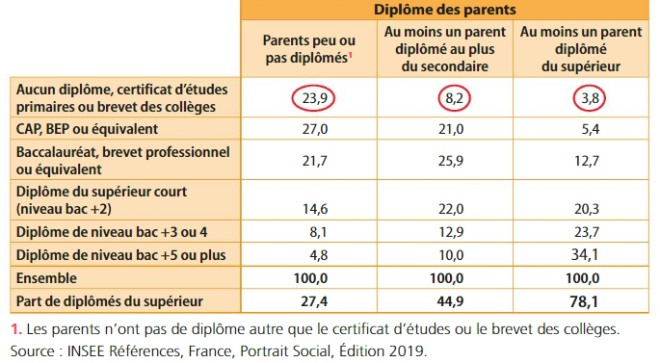

Tout dépend de ce qu’on entend par là. Ce qu’on peut affirmer sans risque, c’est que la sociologie tend à nuancer fortement, pour ne pas dire anéantir, un discours caricatural (et politiquement plutôt de droite) autour du thème de la méritocratie : “ce que j’ai eu, je l’ai eu à force de travail et uniquement de travail, quand on veut, on peut, les chômeurs ne font aucun effort”, et ainsi de suite. Prenons l’exemple de la réussite scolaire, thème typique de cette discussion. Inutile de répéter longuement les bien connues statistiques autour du lien entre origine sociale et réussite scolaire : je n’en donnerai qu’une (cf. tableau ci-dessous) : 82% des admis à Polytechnique sont des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures, alors que cette catégorie sociale représente moins de 20% de la tranche d’âge. Inversement, seuls 1% des admis à Polytechnique viennent d’un milieu ouvrier, une catégorie qui représente pourtant 30% de la tranche d’âge.

Si vous trouvez que le cas de Polytechnique est un peu extrême, prenons plus général :

Seulement 5% des enfants de parents peu diplômés obtiennent un bac+5, contre 35% des enfants dont au moins un parent est diplômé du supérieur. Lorsque vos parents sont peu diplômés, vous avez seulement 25% de chances d’obtenir un diplôme du supérieur, contre 80% si au moins un de vos parents est diplômé du supérieur.

Conduits à mettre en évidence ce genre de faits pour contrer un discours méritocratique exagéré et très répandu, certains sociologues prennent cependant l’excès inverse avec des discours du type “le mérite n’existe pas”. Le sociologue belge Hugues Draelants avait tout dit à ce sujet dans son excellent article “Le mérite n’existe pas, critique d’une vulgate sociologique” (2018). En s’appuyant sur les écrits du pape de la critique de l’école (Bourdieu himself), il y soulignait que même si la méritocratie scolaire est très imparfaite et que l’égalité des chances n’existe pas, l’école demeure encore (et bien plus qu’au temps de Bourdieu !) la seule voie de promotion sociale disponible pour les classes populaires qui n’ont aucun capital économique. Une critique sociologique radicale de la méritocratie conduit paradoxalement des intellectuels et pire, des enseignants, à affirmer que l’école ne sert à rien, ce qui est non seulement très exagéré mais revient surtout à se tirer une superbe balle dans le pied. D’un point de vue politique :

Cela ne peut qu’accélérer les évolutions en cours qui vont dans le sens du passage progressif de la méritocratie à la parentocratie et d’un renforcement du capital économique au détriment du capital culturel, pourtant le seul que l’école puisse transmettre à tous, à condition qu’on lui en donne réellement les moyens et qu’elle mette en place une pédagogie rationnelle en mesure de compenser les inégalités devant la culture et les savoirs scolaires.

Pour sortir du débat purement politique, j’aimerai poursuivre avec quelques faits saillants sur la question du rapport entre sociologie et déterminisme.

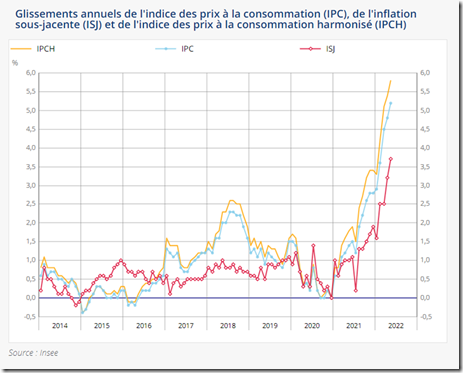

Le déterminisme social n’est pas la gravité

En sciences dites “de la nature”, certaines lois sont absolument universelles (du moins, dans l’Univers connu et à l’échelle humaine). Ainsi des lois de la sélection naturelle, de la gravité ou de la génétique : il est totalement exclu d’y échapper, quels que soient votre culture ou votre milieu social. Tandis que ce qu’on appelle “lois” en sociologie, en histoire ou en économie ne sont que des tendances statistiquement observées, donc des probabilités plus ou moins fortes. Si l’offre est supérieure à la demande, le prix de marché baisse, mais on peut dans certains cas et à certaines conditions (lesquelles ? c’est précisément le travail des économistes de le dire) observer des situations où cela ne se produira pas.

Cela n’est nullement propre aux sciences humaines et sociales. Quand les épidémiologistes affirment que les plus de 65 ans ont (mettons) 7 fois plus de risques de mourir du COVID s’ils l’attrapent, que les hommes sont 2,5 fois plus à risque et que tout cela est encore triplé en cas d’hypertension, cela ne veut pas dire que le destin individuel d’un homme de 67 ans hypertendu qui serait infecté est de mourir. Sans doute pourrait-on lui conseiller a priori d’être plus prudent que la moyenne : néanmoins, une moyenne est toujours une probabilité, pas une ligne du destin.

De même, la probabilité de devenir cadre supérieur d’un gosse d’un collège REP+ de Seine Saint Denis, issu d’une famille immigrée avec un père ouvrier non qualifié et une mère au foyer, est infiniment plus faible que le gosse du même âge dont les deux parents sont professeurs d’Université et qui serait scolarisé dans le XVème. Si le premier devient malgré tout ministre, PDG d’une grande entreprise ou chercheur à la Sorbonne, on pourra dire qu’il incarne une ascension sociale exceptionnelle mais statistiquement, c’est une curiosité.

Comme toute recherche scientifique, le travail des sociologues qui étudient cela est de produire ces données et de les expliquer, de classer les causes, de les hiérarchiser, si possible de les quantifier, mais les données ne disent jamais grand chose sur un parcours individuel. Il n’en demeure pas moins intéressant de comprendre les mécanismes à l’œuvre : en l’espèce, le consensus sociologique dit qu’en matière de réussite scolaire, le capital économique (revenus et patrimoines) importe beaucoup moins que le capital culturel, un concept qui décrit les ressources à la fois matérielles (avoir chez soi une chambre à part, une bibliothèque, des instruments de musique…), institutionnelles (les diplômes des parents, plus ou moins à même d’aider leurs enfants à l’école) et socialisées (beaucoup de choses mais typiquement le rapport au langage et à l’écrit qui se transmet dans la famille, un point longuement étudié par Bernard Lahire dans Enfances de classes, publié en 2019) dont disposent, ou pas, des jeunes de tel ou tel milieu. C’est l’une des raisons pour lesquelles les enfants d’enseignants, pas vraiment une profession grassement payée, réussissent extrêmement bien à l’école. Parmi toutes ces ressources, le niveau d’étude de la mère est crucial, parce que sont la plupart du temps les mères qui assurent le suivi de la scolarité des enfants.

Quand vous défiez les statistiques… vous êtes quand même déterminé

Un point important, et sur lequel je n’avais pas insisté dans l’article de 2019 : cela fait longtemps que les sociologues s’intéressent aux “curiosités statistiques” pour en fournir également des explications.

D’abord, parce que la mobilité sociale n’est pas si rare : si les tables de mobilité de l’INSEE mettent en évidence que la reproduction sociale, entendue ici comme le fait d’être dans la même catégorie socio-professionnelle que son père (cadre fils de cadre, ouvrier fils d’ouvrier…) est la situation la plus fréquente (35% au sens strict, 60% au sens large), la mobilité ascendante concerne tout de même un peu plus de 25% des actifs : ce n’est donc pas marginal. Certes, il s’agit souvent de trajectoires de mobilité courtes (sur 100 enfants de cadres, seulement 7 sont d’un milieu ouvrier), mais elles ne sont pas pour autant sans intérêt et dans ce cas précis, sont suffisamment significatives pour justifier des travaux de recherche.

Même les curiosités statistiques beaucoup plus rares peuvent éclairer par contraste les situations plus fréquentes, et être expliquées en termes sociologiques ou psychosociologiques : il existe ainsi de nombreux travaux sur le thème des “transclasses” (concept forgé par la philosophe Chantal Jacquet), et notamment des travaux sur les “Héritiers en échec scolaire”, soit des enfants de milieux favorisés qui ne réussissent pas à l’école, et à l’inverse, sur les enfants défavorisés qui réussissent bien.

Les premiers soulignent des contradictions dans le capital culturel des parents (père ingénieur mais mère peu diplômée et pas à l’aise avec l’école), mettent en évidence des parents plus intéressés par la gestion pragmatique de leur patrimoine immobilier que par les savoirs plus abstraits que nécessite l’école (ils n’encouragent donc pas leurs enfants à la lecture), ou encore insistent sur le rôle négatif du divorce dans le parcours scolaire lorsqu’il survient au collège. Les seconds soulignent l’investissement parental, spécialement quand les parents sont des immigrés qui avaient une situation à l’étranger qu’ils ont perdu (un médecin syrien par exemple) : n’ayant pas de réseau ou de capital économique dans le pays d’accueil, l’école est la seule voie possible dans laquelle ils investissent énormément de temps et d’énergie, en particulier pour l’ainé de la fratrie.

Tout est déterminé ?

De ce point de vue, on pourrait dire que tout est déterminé au sens où en regardant bien, il y a toujours un chercheur qui a étudié les curiosités et produit des explications convaincantes pour telle ou telle situation. Mais il faut immédiatement faire plusieurs remarques :

D’un part, dire qu’on peut tout expliquer à l’aide d’une seule discipline est certainement prétentieux, surtout venant d’une science jeune comme la sociologie. Je crois au contraire qu’il faut croiser les regards et garder une certaine modestie : les trajectoires sociales individuelles des êtres humains ne s’expliquent pas qu’en termes sociologiques, il peut y avoir de nombreuses dimensions, notamment psychologiques : dans son analyse des transclasses, Jacquet (qui n’est pas sociologue) mettait ainsi en avant des concepts psychologiques telles que l’ambition, la volonté de revanche sociale, voire la rage de l’humiliation, des notions issues de la philosophie spinoziste telles que les affects, des notions à la croisée des chemins telles que la frustration scolaire d’un des parents, popularisé par Jean-Pierre Terrail dans son étude sur les enfants d’ouvriers (1991), etc.

On pourrait probablement (mais ce n’est pas du tout mon domaine) ajouter des dimensions neurobiologiques, car tout le monde sait désormais que l’être humain n’est absolument pas une tabula rasa sur laquelle la socialisation viendrait déposer ses empreintes. Les études sur les jumeaux, parmi bien d’autres, montrent que les parents ne transmettent pas qu’un ADN, mais aussi des prédispositions, y compris à certaines activités intellectuelles.

Et pourquoi pas une part de hasard ? Ainsi non seulement les statistiques ne disent pas tout (par exemple, la mesure traditionnelle de la mobilité est basée sur le système des PCS, lequel présente de nombreuses limites), et doivent être complétées par des approches plus qualitatives et biographiques, mais même l’adjonction des deux approches ne fait pas le tour de questions aussi complexes.

C’est d’autant plus vrai que parvenu à ce niveau de finesse dans les explications, du type “j’ai étudié en détail les trajectoires scolaires des enfants d’une famille d’immigrés algériens, cinq filles et trois garçons, habitant un petit HLM dans un quartier modeste dont le père est ouvrier du bâtiment et la mère au foyer” (je caricature ici volontairement la célèbre et excellente enquête biographique de Stéphane Beaud, où les trois ainées de la fratrie ont bien mieux réussi que les suivants), on comprend bien que le nombre de paramètre à prendre en compte est si important que l’aléatoire surgit forcément, au sens où il devient difficile de démêler l’écheveau des causes et donc de conclure que les mêmes causes vont produire les mêmes effets : niveau scolaire de chaque parent, statut marital, lieu de résidence, type d’habitation, biens culturels possédés, sexe des enfants, type d’école et de professeurs fréquentés, relations avec les pairs, socialisation intrafamiliale, voilà pour les seuls paramètres sociologiques (j’en oublie sûrement !) et je ne parle pas des paramètres sur la psyché des enfants mentionnés plus haut.

Quand bien même on adopterait un point de vue un peu scientiste et extensif (donc légèrement simpliste), il faut rappeler qu’on parle ici d’un déterminisme sociologique (scientifique), au sens d’une détermination des causes principales censées produire des effets similaires en termes de trajectoires scolaires, mais certainement pas d’un déterminisme-social-qui-me-prive-de-tout-libre-arbitre.

Conclusion

Pour reprendre la première partie de la définition de Wikipédia, le déterminisme social existe, en ce sens que la société est faite de multiples contraintes sociales qui pèsent sur le jeu des individus sans qu’ils en aient le plus souvent conscience : les normes et les valeurs transmises dans l’enfance par les parents, leurs diplômes, leur milieu de vie, leur profession et leurs revenus exercent une influence constante et significative sur la trajectoire de leurs enfants dans un grand nombre de domaines et en particulier sur la trajectoire scolaire abordée ici. Il suffit de raisonner par l’absurde : si le déterminisme n’existait pas, les préférences politiques des enfants, par exemple, seraient aléatoirement réparties sur l’échiquier politique alors qu’en réalité ils sont dans les deux tiers des cas du même bord politique que leurs parents. Tout comme l’accès aux meilleures écoles, diplômes, professions, statuts…

Dire qu’il y a du déterminisme social est aussi basique que dire qu’un enfant reçoit son ADN de ses parents : homo sapiens est un animal social et un individu seul ne réinvente pas tous les jours la façon de vivre en famille, de construire un couple ou de se marier, de passer un entretien d’embauche, de consommer, de faire des études… Mais dire cela ne revient “que” à déconstruire le mythe encore trop répandu du self made man et de la méritocratie exclusive, qui tend à nier, dans version caricaturale, l’existence de la société : j’en suis arrivé là uniquement grâce à mon travail, etc. Cela ne signifie pas faire des prédictions sur la trajectoire précise d’un individu, comme un astronome prédisant le passage d’une comète des décennies à l’avance (pour l’anecdote, même dans ce cas il y a une petite part de hasard).

Cela ne revient pas non plus à ruiner l’idée de libre-arbitre ou de responsabilité, dès lors qu’on adopte l’approche “raisonnable” du libre-arbitre évoquée plus haut. Une approche raisonnable du libre-arbitre, c’est ceci : le libre-arbitre, c’est faire certains choix conscients et volontaires dans un environnement borné, mais certainement pas pouvoir faire ce que l’on veut en toutes circonstances.

Socialement, il est clair que le “champ des possibles” de l’enfant d’un haut fonctionnaire travaillant à Bercy est nettement plus large que celui d’un immigré sans-papiers, mais cela ne fait pas pour autant disparaître le libre-arbitre au sens de la définition donnée plus haut : ils auront tous deux de nombreux choix à faire dans un environnement complexe comprenant beaucoup de paramètres. D’ailleurs, on pourrait même discuter l’idée que le champ des possibles de l’enfant du haut fonctionnaire soit vraiment plus étendu, étant considéré la pression parentale extrême à la réussite dans ce type de milieu.

Ainsi le déterminisme social ne s’oppose pas au libre-arbitre : il s’oppose au hasard, c’est-à-dire à l’idée que les trajectoires des individus ne sont pas du tout explicables, où proviennent des purs mérites individuels, ce qui revient un peu au même car d’où viendrait alors la volonté farouche d’un individu qui proclame s’être fait lui-même ? De son for intérieur, de son âme, de sa naissance, de ses gènes, ou bien est-elle distribuée au hasard dans la population ?

Voici pour finir ce que j’estime être une conclusion raisonnable, en six points :

-

Tout individu est pris dans le jeu des contraintes sociales qui pèsent sur lui, sans qu’il en ait souvent conscience, notamment sur la question des trajectoires scolaires et socio-professionnelles.

-

Le libre-arbitre des individus existe, mais il s’exerce dans ce champ des contraintes sociales, plus ou moins importantes selon les situations : sauf peut-être le prisonnier condamné à mort, à l’isolement et en attente de son exécution, tout le monde a des choix conscients à faire à différents moments de sa journée, de sa semaine, de son année… de son existence.

-

La sociologie se donne pour tâche de déterminer ces contraintes sociales, notamment en les quantifiant, que ce soit pour les cas de reproduction sociale (les plus fréquents) ou les cas de mobilité sociale (plus rares).

-

Les grandes causes des trajectoires scolaro-sociales des individus sont bien connues et consensuelles : elles tournent autour du concept de capital culturel, en particulier dans sa forme socialisée pour le rapport au langage (surtout écrit), et dans sa forme institutionnelle pour le diplôme des parents, spécialement de la mère.

-

Pour autant, la complexité immense des trajectoires humaines apparaît dès qu’on veut rentrer dans les détails, en particulier pour les situations plus originales telles que celles des transclasses : à des causes sociologiques déjà variées et nombreuses peut s’ajouter des raisons psychologiques, neurobiologiques, voire une part de chance. D’ailleurs, j’ai beaucoup parlé de l’école parce que la France est une société du diplôme, mais cela n’exclut pas, même chez nous, des réussites fondées sur autre chose : pensez aux joueurs de football, aux stars de Youtube et autres influenceurs.

-

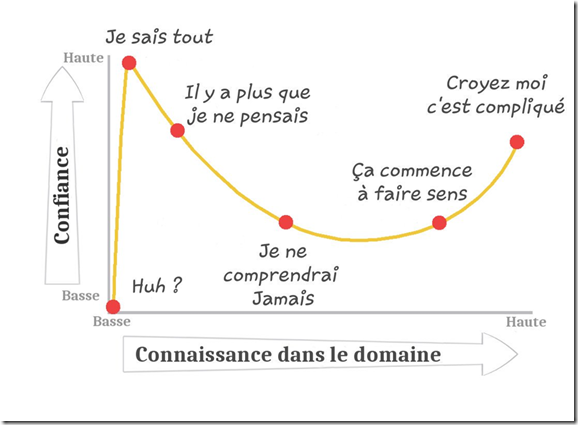

Ainsi il peut exister une part de hasard social, de chance, que l’on pourrait définir comme “ce qu’on ne sait pas toujours expliquer” : on pourrait prévoir parfaitement le résultat d’un lancer de dé si l’on connaissait absolument tous les paramètres et qu’on était en mesure de tous les quantifier (force du lancer, contraintes physiques s’exerçant sur le dé, rotation, vitesse…). Mais ce qui est impossible en physique est encore moins faisable en sociologie : pour l’amateur de sociologie discutant publiquement, il faut donc trouver, ce me semble, un certain équilibre entre une lutte légitime contre le discours égocentré de la méritocratie et l’excès inverse de l’étudiant en première année de licence qui pense avoir tout compris après trois pages de Bourdieu et deux statistiques de l’INSEE.

Enfin, il faut rappeler que les sociétés occidentales contemporaines sont des sociétés très complexes, industrielles, capitalistes, urbaines, à forte division du travail et dont les relations sociales sont fondées sur une solidarité d’interdépendance que Durkheim appelait “organique”, par opposition aux sociétés “traditionnelles” qui fonctionnent davantage sur une solidarité de type mécanique, faite de ressemblance, fondée sur une cohésion sociale extrême où la Communauté contrôle l’entièreté de votre existence, avec un droit fortement répressif pour les déviants (être athée au Moyen-âge, homosexuel en Arabie saoudite, se marier avec quelqu’un d’une autre caste que la sienne dans l’Inde rurale…. ). Pour le dire autrement, les sociétés contemporaines sont profondément individualistes et cet individualisme même interdit de tout réduire à quelques causes identifiées, parce que dans les sociétés individualistes de pays comportant des millions d’habitants, à peu près toutes les trajectoires possibles existent.